100坪の土地におすすめの活用方法|アパートや戸建て賃貸、ビル、医療福祉施設経営のメリットと注意点、失敗を防ぐポイントも解説

100坪を超える広大な土地を所有していて、税金や維持費が負担になっている場合などでは、積極的に土地活用を検討すべきと言えます。

そこでこのコラムでは、固定資産税や相続税の軽減にもつながる、100坪以上の土地のおすすめ活用法を解説します。

アパート経営や介護施設誘致など、多様な選択肢と成功のポイントをご紹介しますので、土地活用でお悩みの方は参考にしてください。

コラムのポイント

- 100坪以上の広い土地は、所有しているだけで費用がかかり続けるため、賃貸住宅や商業施設、福祉施設などで活用することで収入が得られ、固定資産税や相続税の軽減にもつながります。

- 広い面積を活かし、高い収益性を実現するためには、立地に応じた活用法を選ぶことが重要です。

- 建築会社を選ぶ際は、設計力が高く実績が豊富なことに加えて、経営や賃貸管理、建物維持管理まで一貫してサポートできる、土地活用に強い施工会社がおすすめです。

100坪の土地を所有するとかかるお金

100坪の土地は約330㎡で、畳200枚分に相当し、バレーボールコート2面分や学校の25mプール1つ分に例えられます。

土地を所有していると、以下のような費用の支払いが必要になります。

- 固定資産税・都市計画税(毎年1回)

- 維持管理費(定期的に発生)

- 相続税・贈与税(相続・贈与で得た場合に発生)

上記のように、土地は所有しているだけで費用がかかります。面積が広くなるほど税金や維持費が高くなるため、費用負担も大きくなります。

また、管理の手間や費用を惜しんで放置すると、周辺に悪影響を及ぼしトラブルに発展する可能性もあります。

賃貸住宅やビル、店舗などを建てれば、収入を得られるだけでなく管理会社に不動産の維持管理を任せることもできるため、遠方で土地の管理に不安があるという方にこそ、積極的な活用をおすすめします。

土地活用することで節税につながる場合がある

100坪を超えるような広い土地は、立地次第では固定資産税や相続税、贈与税が大きな負担になるケースも多くあります。

そこで、更地のままの状態から、新たに活用することで節税になる場合があります。

例えば、土地の固定資産税には「住宅用地の特例」という減税措置があり、上に建物を建てることで税額を少なくすることが可能です。

- 200㎡以下の部分(小規模住宅用地):評価額×6分の1

- 200㎡超の部分(一般住宅用地):評価額×3分の1

(参考)千葉市ホームページ|よくあるご質問(FAQ):固定資産税:住宅用地とその特例について教えてほしいのですが。

つまり、駐車場など建物が不要な活用方法よりも、アパートや店舗などを建てた方が土地の固定資産税が安くなります。

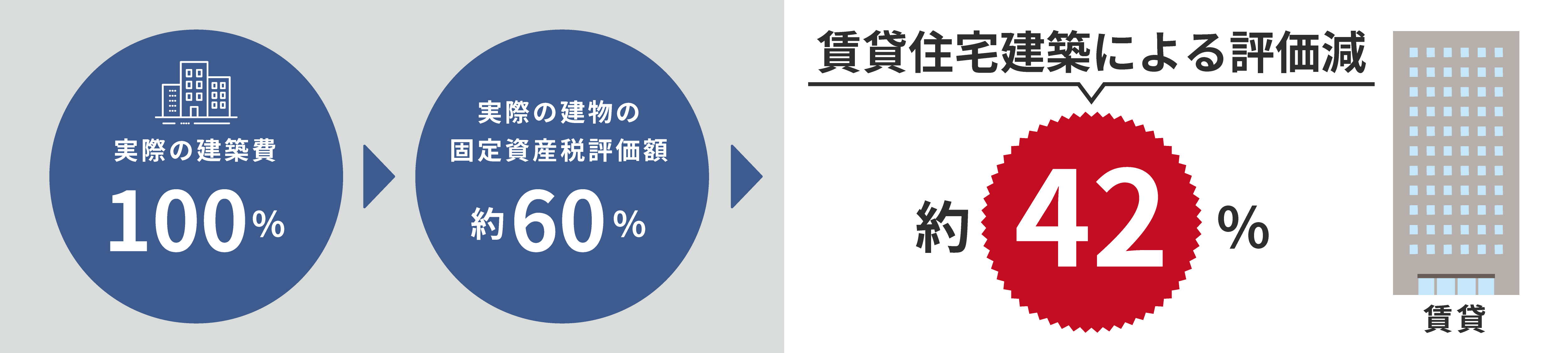

ただし、建物の固定資産税が新たにかかることになりますが、賃貸物件なら借家権割合が評価額から差し引かれるため、実際の建築費用の42%程度に評価額を抑えられます。

※固定資産税評価額を60%と想定

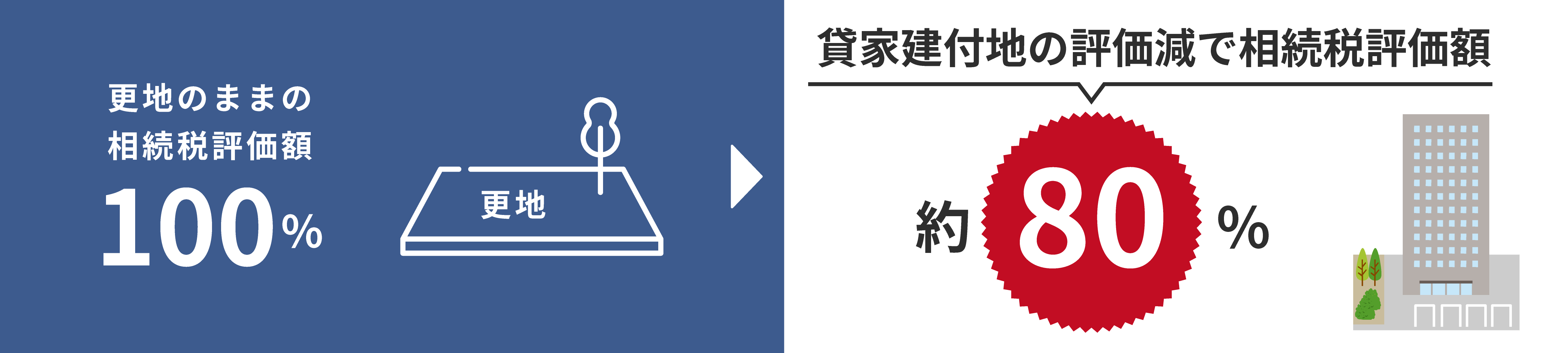

また、更地に建物を建てて貸し出すと「貸家建付地」となり、相続税や贈与税の評価額を減らす特例が適用できるため、節税につながります。

〈おすすめコラム〉

固定資産税は更地と建物がある土地ではどちらが高い?住宅用地の特例で節税する際の注意点も解説

貸家建付地による相続税対策をわかりやすく解説|相続税評価額の計算方法もチェック

100坪以上の土地におすすめの活用方法

100坪を超える土地におすすめの活用方法は以下のようなものがあります。

| 立地 | おすすめ活用方法 |

|---|---|

| 都市部・駅周辺 | アパート・マンション経営、オフィス・商業ビル、コインパーキングなど |

| 郊外・住宅街 | 戸建て賃貸経営、保育園誘致、医療施設誘致、サ高住・グループホームなど |

| 地方 | ロードサイド店舗、介護福祉施設経営、トランクルーム、太陽光発電事業など |

それぞれの立地に適した、特におすすめの活用方法の概要やメリット、注意点について解説していきますね。

①アパート・マンション(集合住宅)経営

住居需要が高い都市部では、アパートやマンションなどの集合住宅経営はおすすめの活用方法です。

通勤・通学に便利な駅に近い立地の場合は、高い入居率が期待でき特に有利になります。

敷地条件によっても変わってきますが。100坪の土地に建てられるアパート・マンションの規模は以下が目安となります。

| 住戸タイプ | 部屋数の目安 |

|---|---|

| 単身者向け(1K、1R・約6坪~9坪) |

|

| 二人暮らし向け(1LDK・約12坪~15坪) |

|

| ファミリー向け(2DK・約15坪~18坪) |

|

| ファミリー向け(2LDK・約16坪~21坪) |

|

住宅は商業施設と比較して景気に左右されにくく、安定して高い収益性が期待できる点がメリットです。更地に住宅を建てることで、土地の固定資産税や相続税の節税効果も得られます。

〈おすすめコラム〉

アパート経営の初期費用相場|土地ありで新築と中古アパート購入の自己資金目安をシミュレーション

アパートを建てる費用はいくら?建築相場と必要な自己資金を解説

【2024-2025年】アパート新築・リフォームで使える補助金、税制優遇制度

アパート経営における利回りの目安は?実質利回りの計算方法や中古/新築のシミュレーションも紹介

②戸建て賃貸経営

静かな環境を好むファミリー層が多い郊外や住宅地、子育て世代が多い立地では、100坪の広さを活かして複数の戸建て賃貸を経営するのもおすすめです。

戸建て賃貸は集合住宅よりも競合が少なく、長く入居してくれるファミリー層のニーズが期待できるため、魅力的な物件を提供できれば高い入居率を維持しながら安定収入が得られるでしょう。

ただし、集合住宅と比較して住戸数が少ないため空室時のリスクが大きく、自治体の地区計画の規制などによって敷地分割が必要になる場合があるなどの注意点があります。

地区計画によって戸建てを複数建築するのが難しい場合は、テラスハウス(複数の一戸建てが一体化した長屋式の住居)にするなどの方法もありますので、最適な方法を建築会社に相談することをおすすめします。

〈おすすめコラム〉

戸建て不動産投資のメリット・デメリット|初期費用や利回りのシミュレーション方法も解説

③オフィス・商業ビル経営

オフィスビルやテナントビル経営は、アパート・マンション経営より初期費用は高めですが、その分高い収益性が見込める土地活用方法です。

ただし、ビル経営は景気によって左右される面が大きく、安定して収益を上げるためには幅広い経営の知識や賃貸管理のスキルが不可欠になります。

ビル経営を検討するなら、ビルの建設や管理のノウハウが豊富な、信頼できる不動産会社や建築会社をパートナーに選ぶことが重要です。

〈おすすめコラム〉

ビル経営のメリット・デメリット|失敗を防ぐ対策や利回りシミュレーションも紹介

④保育園経営

待機児童の多い地域では、保育園を経営するのもおすすめです。

オーナー自身が経営せず、リースバックや定期借地権契約で事業者を募る方法もあります。

契約や手続きのハードルは高めですが、認可保育園の基準をクリアできれば、建築費用に補助金を活用できるのが大きなメリットです。

⑤医療施設(クリニック)誘致

一定の広さがあり、住宅街が近い立地では、地域住民の医療ニーズに応える医療施設を誘致するのもおすすめの活用方法です。

一般的に医療施設やクリニックは入居が長期に渡ることが多いため、長期的に安定収入を得られ、相続税対策にも適しています。

一方、医療施設は通常の貸しテナントよりも建築費や設備費が高額になるため、余裕を持った資金繰りが求められる点や、転用が難しい点に注意が必要です。

⑤サ高住・グループホーム

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)は、民間の老人介護施設のうち、生活自立度が高めの方や、介護度が低い方へ向けて住居を提供する施設です。

また、グループホームは主に認知症の方や障がい者を対象とした民間施設です。

サ高住やグループホームなどの民間介護福祉施設は、特別養護老人ホームや介護老人保健施設の利用が難しい場合の受け皿として、近年どちらも需要が高まっている分野で、新築にあたって補助金や税制優遇を受けられる点もメリットです。

また、グループホームは公募制の事業で、自治体ごとにエリア配分と建設管理がされているため、成功すれば競争が少なく安定的な収益が見込めるというメリットもあります。

⑥ロードサイド店舗

交通量の多い幹線道路沿いの郊外エリアでは、車での来店が前提で広い敷地や駐車場が必要なロードサイド店舗による土地活用もおすすめです。

ロードサイド店舗は商圏が広く、飲食店・ドラッグストア・家電量販店など幅広い業種に対応できるため、エリア需要や競合調査を綿密に行うことで、安定した収益を得ることが可能です。

一方で、ロードサイド店舗は商圏が広い分競合も多く、十分に調査した上で計画しないと思ったように集客できないリスクもあります。また、広い駐車場や建物の管理・メンテナンスコストが多めにかかる点にも注意が必要です。

〈おすすめコラム〉

ロードサイド店舗投資のメリットとは?路面店との違いや失敗を防ぐマーケティングを解説

土地はあるけどお金がない!初期費用をかけない土地活用アイデア8選

相続空き地の活用方法14選|ビジネスアイデアや自治体との連携など解説

100坪の土地活用で失敗しないためのポイント

100坪の土地を活用する場合、事業規模が大きくなることも多いため、思ったような収益が得られなかった時のリスクも大きくなります。

広い土地の賃貸経営で、失敗を防いで安定経営を続けるためのポイントについて解説します。

敷地に建てられる建物の制限を確認する

土地のある場所によっては、建ぺい率・容積率、高さ制限などによって希望の面積の建物が実現できない可能性もあるため、初めに用途地域や法規制を必ず確認しましょう。

接道義務を満たしていない土地は建物を建てられない

敷地が接する道路の幅員が4m以上、道路と敷地が接する部分が2m以上ない土地では、新たに建物を建築できません。

ただし、接する道路の幅員が4m未満の場合、道路の中心線から2mセットバックすることで建築が可能になる場合があります。

市街化調整区域には住宅や商業施設などを建てられない

「市街化調整区域」とは、農地や森林などの自然環境保全を目的として指定されるエリアで、原則として住宅や商業施設などを建てることができないため、事前に確認しておく必要があります。

用途地域によって建物の面積や高さの制限がある

住宅や商業施設などを建てることができる「市街化区域」では、都市計画法で以下のように住居系、商業系、工業系の用途地域に分類されており、それぞれ建築制限があります。

| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 高さ制限の有無 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 道路斜線制限 | 隣地斜線制限 | 北側斜線制限 | 絶対高さ制限 | 日影規制※1 | ||||

| 住居系 | 第一種低層住居専用地域 | 30、40、50、60 | 50、60、80、100、150、200 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |

| 第二種低層住居専用地域 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||

| 田園住居地域 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||

| 第一種中高層住居専用地域 | 100、150、200、300、400、500 | ○ | ○ | ○※2 | - | ○ | ||

| 第二種中高層住居専用地域 | ○ | ○ | ○※2 | - | ○ | |||

| 第一種住居地域 | 50、60、80 | ○ | ○ | - | - | ○ | ||

| 第二種住居地域 | ○ | ○ | - | - | ○ | |||

| 準住居地域 | ○ | ○ | - | - | ○ | |||

| 商業系 | 近隣商業地域 | 60、80 | 100、150、200、300、400、500 | ○ | ○ | - | - | ○ |

| 商業地域 | 80 | 200、300、400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300 | ○ | ○ | - | - | - | |

| 工業系 | 準工業地域 | 50、60、80 | 100、150、200、300、400、500 | ○ | ○ | - | - | ○ |

| 工業地域 | 50、60 | 100、150、200、300、400 | ○ | ○ | - | - | - | |

| 工業専用地域 | 30、40、50、60 | ○ | ○ | - | - | - | ||

| 指定のない区域 | 30、40、50、60、70 | 50、80、100、200、300、400 | ○ | ○ | - | - | ○ | |

※1:日影規制の対象となる区域は各特定行政庁の条例で指定されます。

※2:日影規制の適用がある場合は、北側斜線制限は除外されます。

上記のように、用途地域に応じて、建ぺい率・容積率、建物の高さが制限されています。

用途地域は自治体のホームページでも確認できますので、事前にチェックしておくことをおすすめします。

(参考)

千葉県ホームページ|千葉県都市計画図(平成30年3月版)

東京都都市整備局ホームページ|用途地域等に関する指定方針及び指定基準について

現実的な経営計画を立てる

土地活用で安定経営を続けていくためには、収支のシミュレーションが欠かせません。

経営計画の立案における収支シミュレーションは表面利回りではなく、建築時や運用後の諸経費も含めた実質利回りで行い、キャッシュフロー(手残り)が得られるかを確認しましょう。

シミュレーションでは運用後に当初の経営計画から大きく外れることを防ぐためにも、必要な経費をできるだけ漏れなく計算してなるべくリアルな数字を求めつつ、ある程度余裕を持たせた資金繰りを想定することが重要です。

建築会社選びのポイント

100坪の土地に建物を建てて土地活用する場合、事業規模が大きくなることから、地域の需要を正確にとらえた上で、安定して収益を上げられる建築プランや事業計画が重要です。

設計力が高く、建築実績が豊富なことに加えて、経営や賃貸管理、建物維持管理まで一貫してサポートできる施工会社をパートナーに選ぶのがおすすめです。

また、アパートや保育園、介護施設などを検討している場合は、補助金活用や自治体への申請・認可などの知識やサポート体制があるかどうかも確認しましょう。

まとめ

100坪以上の広い土地は、所有しているだけで費用がかかり続けるため、賃貸住宅や商業施設、福祉施設などで活用することで収入が得られ、固定資産税や相続税の軽減にもつながります。

広い面積を活かし、高い収益性を実現するためには、立地に応じた活用法を選ぶことが重要です。

建築会社を選ぶ際は、設計力が高く実績が豊富なことに加えて、経営や賃貸管理、建物維持管理まで一貫してサポートできる、土地活用に強い施工会社がおすすめです。

オカムラホームは、戸建て・マンション・アパートなどの賃貸住宅や、商業・福祉施設など収益物件の設計・施工実績があり、建物のプランニングから安定経営のための収支計画、アフターフォローまで一貫したサービスをご提供します。

また、不動産の総合会社として、空き地・空き家の売却や買取、買い替えによる相続対策まで幅広く対応可能です。

土地の活用方法でお悩みの方はお気軽にご相談ください。