農地が売却できない時の対策|売却の流れや成功事例も紹介

2025.08.10

2026.01.29

「農地を相続したけれど、使う予定もないし、できれば売却したい…」

「農業の収入が不安定で、固定資産税などの負担も大きいため事業転換したい」

そんな悩みを抱える方が近年増えています。

農業をしない人にとって、農地は管理や税金の負担が重く、放置すればトラブルの元にもなりかねません。しかし、農地は宅地や商業地と異なり、売却には多くの制約があります。

このコラムでは、農地が売却しづらい理由や、売却できない時の解決策を分かりやすく解説します。

コラムのポイント

- 農地の売却は、農地法による制限や転用許可の必要性など、制度の壁と手続きの複雑さが大きな壁となり、売却しづらい原因となっています。

- 農地の売却や転用、買換えを検討する際は、実績があり専門知識が豊富な、信頼できるパートナーへ相談することをおすすめします。

Contents

農地が売却しづらい理由とは?

農地の売却が難しい最大の理由は「農地法」の存在です。

農地は原則として農業従事者しか購入できず、売却には農業委員会の許可が必要です。

(参考)e-Gov法令検索|農地法(第3条 農地又は採草放牧地の権利移動の制限)

また、売却前後で宅地や商業地に転用する場合は、原則として都道府県知事の許可が必要※になります。

※ただし、市街化区域内の農地であらかじめ農業委員会に届け出ている場合など、農地法で定められているいくつかのケースでは都道府県知事の許可が不要な場合があります。

(参考)e-Gov法令検索|農地法(第4条 農地の転用の制限)

市街化調整区域や農業振興地域にある農地は、転用が認められないケースが多く、売却のハードルが高くなります。

さらに、農地の境界が不明確だったり、相続登記が済んでいなかったりする場合は、売却以前に法的な整理が必要になります。

上記のような制度的・実務的な壁によって「農地を売れない」状況になるケースがあるのです。

売却可能な農地とは?

すべての農地が売却できないわけではありません。以下のような条件を満たす農地は、売却の可能性が高まります。

- 市街化区域にある農地

- 農業従事者が買い手として見つかっている場合

- 転用許可が得られる農地(周辺環境や用途地域による)

農地転用の許可が得られれば、宅地や商業地としての価値が加わり、高値での売却も可能になります。

未来の財託では、転用可能な農地を見極め、資産価値を最大化する提案を行います。

農地売却の流れと必要な手続き

農地の売却は、一般的な宅地や建物の不動産取引とは異なり、農地法に基づく許可制度が適用されます。売却の流れと必要な手続きについて解説します。

①農業委員会への事前相談

農地を売却する際は、まず農地が所在する市町村の農業委員会に相談することが重要です。

農地法に基づく売却や転用には許可が必要であり、事前に状況を確認することで、手続きの円滑化が図れます。

主な確認事項

- 地目、面積、現況(耕作状況など)

- 売却の目的(相続整理、資産運用など)

- 転用の可能性、市街化調整区域の該当有無

農業委員会は農地の保全を目的としているため、売却や転用に対して慎重な姿勢を取る場合があります。相談時には、必要な資料を揃え、売却の事情や意図を明確に伝えることが望ましいです。

②買受人の選定と契約準備

農地法の売却や転用の許可申請は、売買契約の成立が前提となります。

買受人が決まらず契約が成立していないと許可申請ができないため、まずは譲渡先を選定する必要があります。

譲渡先の種類と要件

- 農業従事者への譲渡:地元農家や農業法人が対象。農業委員会による適格性審査あり。

- 転用目的の譲渡:住宅建築、駐車場、太陽光発電等の事業者。事前に転用許可が必要。

③売買契約の締結(許可取得を条件とする)

買受人が決まったら、農業委員会の許可申請に先立ち、売買契約を締結します。

この契約は、農地法の許可を法的条件とする「停止条件付き契約」として締結されるのが一般的です。

契約書に明記する事項

- 許可取得を条件とする旨(停止条件付き契約)

- 転用の有無と責任分担

- 引渡し時期、境界確定の責任

上記の通り、売買契約書には、許可が下りなければ契約が無効になる「停止条件」を必ず明記します。

また、転用を伴う場合はその責任の所在、引渡し時期、境界確定の要否といった重要事項もこの時点で盛り込んでおきます。

契約書の作成には、不動産会社に加えて司法書士や行政書士の助言を受けることで、法的な不備を防げます。また、契約後のトラブルを防ぐために、契約前に境界確定や測量を実施しておくことをおすすめします。

上記の売買契約をもって、農業委員会への許可申請が可能になります。

④農地法に基づく売却許可申請

売買契約が成立したら、農地法に基づく許可申請を行います。譲渡先の属性や目的に応じて、以下の条文が適用されます。

- 第3条許可:農地を農地として譲渡(農業従事者への売却)

- 第5条許可:農地を宅地等に転用して譲渡(非農業従事者への売却)

申請には、登記簿謄本、地図、契約書(条件付き可)などの添付書類が必要で、審査には1〜2か月程度かかる場合があります。特に転用の場合は、都市計画法や建築基準法との整合性も審査対象となります。

※農地法第5条の転用許可申請は、原則として売主・買主の連名申請となります。実際の転用は買主が行うため、申請手続きや費用負担は買主が担うケースが一般的です。契約時に申請主体や費用負担の取り決めを明記しておくことが重要です。

(参考)

⑤代金決済と土地の引渡し

農業委員会の許可が下りると、ステップ③で締結した停止条件付き売買契約の効力が発生します。

買主は売買代金の残額を支払い、売主は土地の所有権移転登記に必要な書類を引き渡すなど、契約内容に基づいた手続きを履行します。

⑥所有権移転登記手続き

代金決済と土地の引渡しが完了したら、所有権移転登記を行い、正式に土地の名義が買受人に移転されます。登記には以下の書類が必要です。

- 売買契約書

- 農地法の許可書

- 印鑑証明書など

所有権移転登記には登録免許税や登記費用が発生するため、司法書士のサポートを受けながら早めに手続きを進めましょう。

なお、相続登記がまだの場合は、先に完了させる必要があります。登記が完了しないと買受人が融資を受けられないなどの支障が生じる可能性があるため、早めに手続きを済ませましょう。

農地売却にかかる税金と活用できる特例

農地を売却すると、譲渡益に対して所得税・住民税が課されます。税額は譲渡所得に対して約20%(長期譲渡の場合)ですが、取得から5年以内の短期譲渡では約39%と高くなります。

ただし、一定の条件を満たす場合には「譲渡所得の特別控除」が適用され、最大800万円まで控除される特例があります。たとえば、農業委員会のあっせんにより認定農業者へ売却した場合や、農地保有合理化法人への譲渡などが対象です。

また、公共事業や区画整理事業に伴う売却では、さらに高額な控除(最大5,000万円)も認められる場合があります。

特例の適用には事前の確認と申請が必要なため、税理士や行政窓口へ相談することをおすすめします。

(参考)農林水産省ホームページ|農地に関する税制特例について

農地売却の成功事例

農地売却を成功させるには、制度の理解と専門家のサポートが不可欠です。

未来の財託では、農地の転用可能性を見極めた上で、買換え特例などの節税スキームを活用し、資産運用まで含めた提案を行っています。

未来の財託でサポートした農地売却成功事例を紹介します。

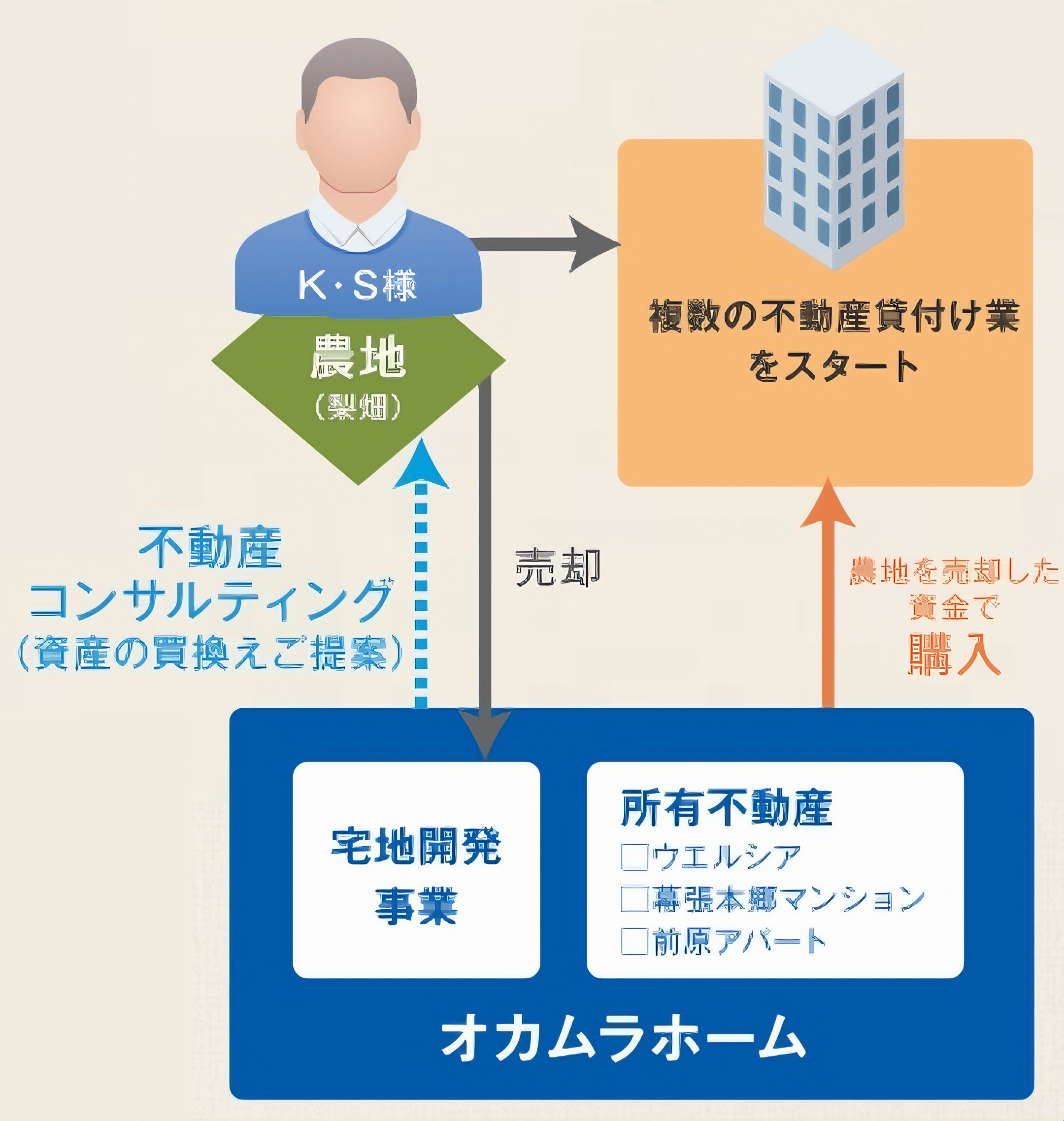

成功事例①梨畑を売却し複数の収益不動産に買換え

千葉県八千代市で梨栽培を営んでいたお客様が、農地を売却し、収益不動産に買い替えることで毎月安定した収入を得ることに成功した事例です。

コンサルティング(提案)内容と成果

- 節税スキーム:「事業用資産の買換えの特例」を活用し、売却益に対する税金を軽減。

- 資金の再投資:未来の財託が農地を買い取り、その資金で稼働中の収益不動産を購入することで、即座の収益化と建築期間の圧縮が可能になりました。また、稼働中の実績が確認できたため、事業開始の安心感を提供することができました。

上記の対策により、毎月安定した固定収入を確保し、収入の分散化に成功しました。

また、売却益に対する税負担を軽減し、節税も実現しました。高収益が見込める物件を取得することで、長期的な安定収益を確保し、不動産事業を円滑に開始できただけでなく、将来の資産価値向上も期待されます。

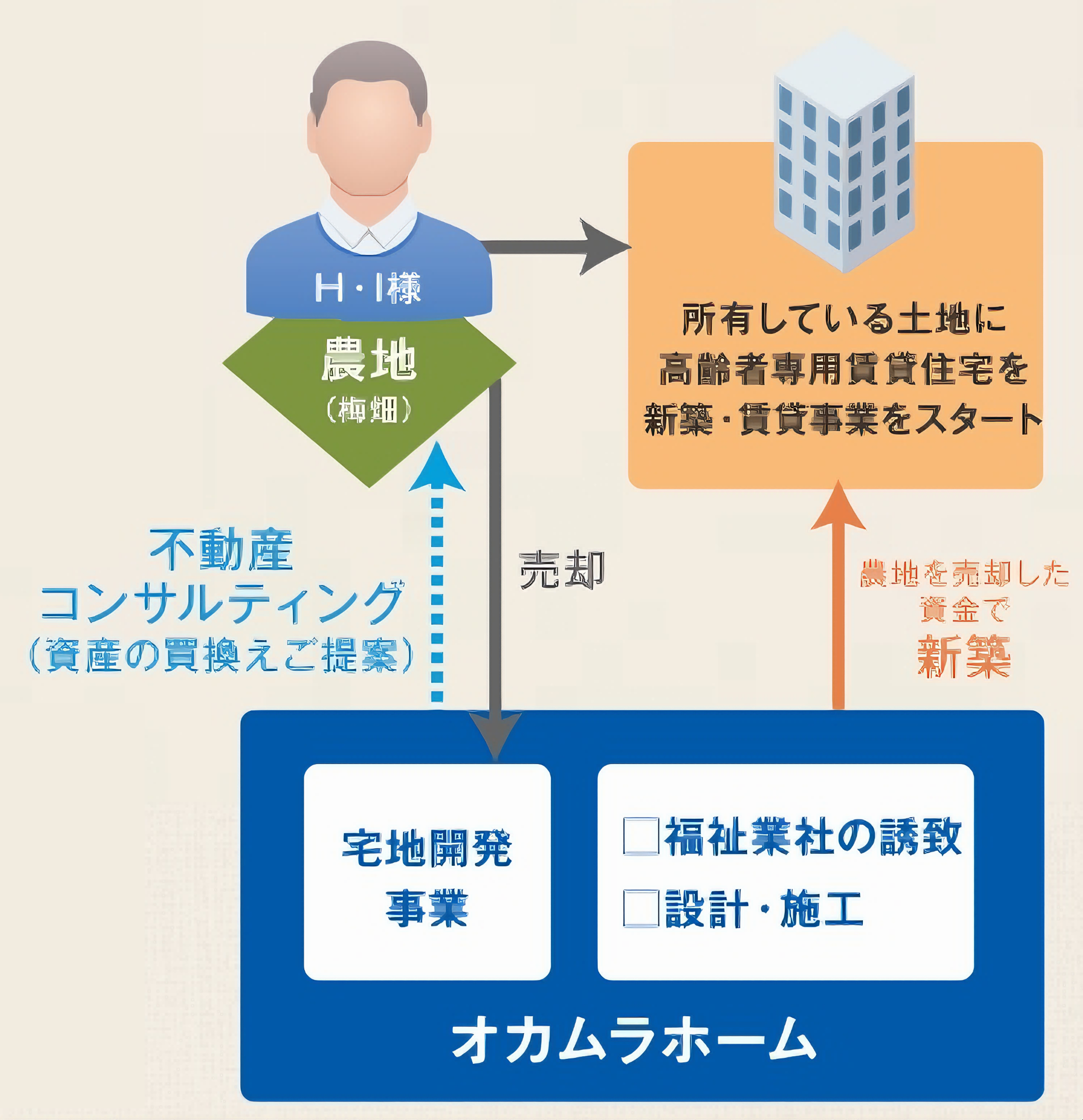

成功事例②相続農地の売却費用でサ高住を経営

船橋市のお客様で、相続した農地の一部を売却し、売却資金で所有している土地に高齢者専用賃貸住宅を新築し、賃貸事業をスタートさせた事例です。

コンサルティング(提案)内容と成果

- 梅畑の早期売却:分譲地「ジャスタウン」の開発にあたり、梅畑を売却して宅地へと転換し、その売却資金を有効に活用できるスキームを提案しました。

- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の建設:売却資金と「事業用資産の買換えの特例」を活用して遊休地にサービス付き高齢者向け住宅を新築したことで、地域での開設競争を回避し、競合の少ない状態で安定した収益を確保できました。高齢化社会に対応した社会貢献性の高い事業でもあります。

上記の対策により、非常に高い稼働率を誇るサービス付き高齢者向け住宅を実現したことで、安定的な収益を確保し、固定資産税の負担からも解放され、将来的な事業継続への安心感を得ることができました。

また、社会貢献度の高い事業を通じて、地域の信頼と支持も獲得しています。

農地が売却できない場合の対策と成功のポイント

農地がなかなか売却できない時は、原因を見極めて柔軟に対応することが大切です。

農地の売却が難しい場合に検討すべき対策と、成功のポイントについて解説します。

境界・登記・地目を整理する

農地の売却を円滑に進めるためには、境界の確定や登記の整理が不可欠です。

測量を実施し、隣接地との境界を明確にすることで、買い手の不安を軽減できます。

また、相続登記が済んでいない場合は、速やかに手続きを完了させる必要があります。

さらに、地目が「農地」であることを確認し、売却後の用途に応じて地目変更の可能性も検討することで、売却の選択肢を広げられます。

農地バンク(農地中間管理機構)を活用する

農地の売却が難しい場合、農地中間管理機構(いわゆる農地バンク)を活用することで、農地を有効活用できる可能性があります。

(参考)

農地バンクでは、所有者が農地を機構に貸し出し、機構が地域の担い手農家へ再貸付を行います。

売却による資金化はできませんが、安定した賃料収入を得ながら、農地の荒廃を防げます。

農地バンク利用にあたっては、地域の農業委員会に相談し、登録手続きや条件を確認することをおすすめします。

農地転用で売却ルートを変更する

農地を宅地や事業用地などに転用することで、売却の可能性を広げることができます。

特に市街化区域に所在する農地であれば、農地法に基づく届出のみで転用が可能な場合が多く、一般の不動産市場での売却も現実的になります。

一方、調整区域にある農地については、立地条件や用途に応じて農地転用の許可が必要となります。

事前に農業委員会へ相談し、転用の可否や必要な手続きについて確認することが重要です。

周辺農家や農業法人へ直接売却する

周辺の農業従事者や農業法人へ直接農地を売却する方法もあります。

営農目的での取得を希望する人がいれば、農業委員会を通じてマッチング支援を受けることも可能です。

地域との信頼関係が構築されていれば、価格交渉や契約手続きが円滑に進みやすくなります。

地元の農業者との連携を図ることで、農地の価値を維持しながら売却を実現する道が開けます。

専門業者による買取査定を受ける

農地売買に精通した不動産会社や専門業者に買取査定を依頼することで、売却の可能性を高められます。

農地売買に精通した不動産会社は、境界確定や登記整理などの関連手続きもサポートしてくれる場合もあり、売却までのプロセスを効率的に進められます。

未来の財託では、農地の買取査定から、スムーズに売却や買換えが可能なスキームのご提案、買換え特例を活用した節税や収益不動産への転換による資産運用まで包括的にサポートします。

まとめ

農地の売却は、農地法による制限や転用許可の必要性など、制度の壁と手続きの複雑さが大きな壁となり、売却しづらい原因となっています。

農地の売却や転用、買換えを検討する際は、実績があり専門知識が豊富な、信頼できるパートナーへ相談することをおすすめします。

未来の財託では、農地の売却はもちろん、買換え特例を活用した節税や収益不動産への転換による資産運用まで、包括的にサポートします。

0120-210-341

0120-210-341