古いアパートを相続したらどうする?リフォーム、建て替えなどの活用法や売却のコツを解説

2025.06.20

2025.06.30

築年数の古いアパートを相続した方や、相続予定の方の中には、経営を続けるか、売却や転用するかなどで悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

そこでこのコラムでは、古いアパートを相続した場合の選択肢とそれぞれのメリットや成功のポイントについて解説します。

リフォームやリノベーション、建て替えをする判断基準や他の用途に転用する方法、売却する場合のコツなどを分かりやすく解説しますので参考にしてください。

コラムのポイント

- 築年数の古いアパートを相続した場合、経営を続ける、売却する、他の用途に転用するなどの活用方法があります。

- 相続した古いアパートの経営を続ける場合は、立地や収支、ローン残高、大規模修繕の時期などを踏まえた上で、リノベーション、建て替え、転用など最適な対処法を検討しましょう。

- 古いアパートの経営を続けるべきか、売却するべきかはケースバイケースのため、賃貸経営や収益物件投資に詳しい、不動産の専門家に相談するのがおすすめです。

Contents

相続した古いアパートの注意点、放置するリスク

築年数が古いアパートは、そのままの状態で経営を続けていけるとは限りません。また、経営が難しいからと放置するとリスクも生まれます。

古いアパートを相続した時に知っておきたい注意点や放置するリスクについて解説します。

①収益性が低く思ったような収入が得られない

古いアパートは、外観・設備の老朽化や、内装・間取りが需要に合っていないなどの理由から、入居率が低下し思ったような収入が得られない可能性があります。

入居者を増やすために家賃を低く設定したとしても、必ず空室が埋まるとは限らず、長期にわたって広告費がかかりつづける場合も。

②修繕費が高額

古いアパートは、雨漏りや設備の不具合など、さまざまな箇所で頻繁に修繕が必要になり、修繕費が高額になりやすい点も注意が必要です。

アパートの外観や設備などの修繕は、建物の規模にもよりますが10~15年ごとに数百万円単位の資金が必要になります。

また、アパートが1981年以前の旧耐震基準で建てられており、耐震診断で現行の基準を満たしていないと判明した場合、経営を続けるためには耐震補強工事も必要になります。

③放置すると法的なリスクも

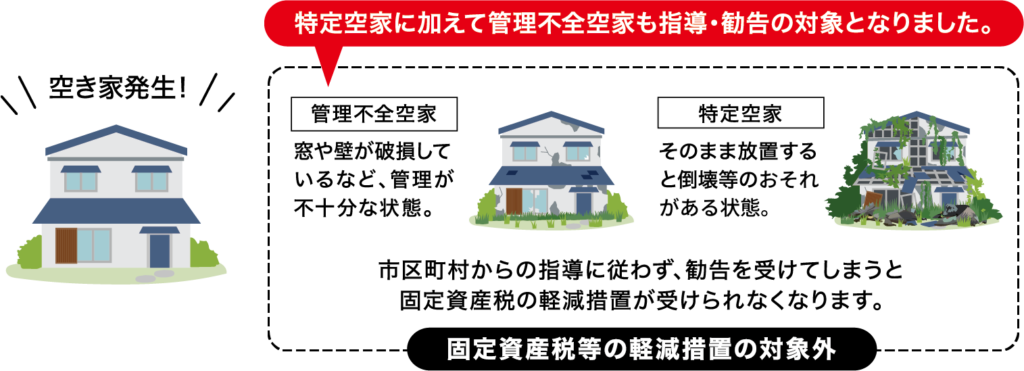

(画像引用元)国土交通省ホームページ|住宅:空き家対策 特設サイト(空家法とは)

アパートに入居者がおらず、適切に管理されていない場合、行政から「管理不全空家」や「特定空家」に認定され、さまざまなデメリットを受ける可能性があります。

老朽化で倒壊の恐れがある、近隣住民とのトラブルや治安の悪化を引き起こしているなどの問題が発生しているアパートは早急に対処が必要です。

管理不全空家に認定されて指導に従わず勧告を受けると、固定資産税の軽減措置が受けられなくなる可能性があります。

さらに、特定空家に認定され、市区町村からの助言や指導、勧告を受けても改善が見られない場合は、50万円以下の過料に処される場合がある他、行政による強制撤去等の対応が行われる場合もあります。

〈関連コラム〉

管理不全空家とは?認定基準や特定空家との違い、固定資産税等のデメリットを回避する方法を解説

空き家対策特別措置法で特定空家に認定されるとどうなる?対策もわかりやすく解説

相続した古いアパートの経営を続けるべきかの判断ポイント

築年数が古いアパートを相続した場合、経営を続けるかどうかを判断するためのポイントを紹介します。

| チェックポイント | 具体的な内容 |

|---|---|

| ①立地 | 賃貸物件の需要があり、安定経営が見込まれるかをチェックします。 |

| ②管理状況 | 外壁や屋根、設備類の状態や修繕・交換履歴、管理会社との契約内容や履行状況から、大規模修繕・リフォームの時期や費用負担がどれくらいになりそうかチェックします。 |

| ③入居率・家賃設定 | 入居状況や家賃・管理共益費の設定額を確認し、毎月安定して家賃収入が得られているか、滞納などがないかをチェックします。 |

| ④年間の収支 | 毎月の家賃収入と、ローン返済や固定資産税、管理費用などの支出を比較して、収支がプラスになっているかチェックします。 |

| ⑤ローン残高 | アパート相続時点でローンが残っている場合は、引き継いだ後も無理なく返済を続けられそうか検討します。被相続人が団体信用生命保険に加入していた場合は生命保険で残債を完済できます。 |

たとえ毎月の収支がプラスになっていても、外壁塗装や屋根葺き替え、バルコニー防水のような大規模な修繕が必要なタイミングで赤字になってしまうケースがあります。

相続時には、20〜30年の長いスパンで収入と支出をシミュレーションし、採算が取れるか、自分が納得のいく利益を得られそうかで判断するようにしましょう。

相続した古いアパートの活用方法

相続した古いアパートが、そのままでは安定経営が難しいと予想される場合に取れる対処方法や活用方法を紹介します。

①リフォーム・リノベーションして経営を続ける

建物や設備の老朽化は入居率低下につながりやすく、特に外観の劣化は入居希望者に悪い印象を与える可能性があります。

計画修繕やリノベーションを実施することで、近隣のアパートやマンションに対する競争力が高まり、入居率や経営状況の改善につながります。

- 計画修繕:外壁や屋上防水のリフォームを実施し、建物を長期的かつ良好に維持管理すること

- リノベーション:外観デザインの改修や居室の間取り変更を行い、居住水準や性能を向上させること

外観や内装の一新はもちろん、宅配ボックスや無料インターネットなど、人気が高い設備を設置する方法も入居率アップが期待できます。断熱や遮音性アップのリフォームも、居室の快適性向上に大きな効果があります。

ただし、アパートのリノベーションを検討する際は以下の点に注意する必要があります。

ニーズを的確に捉えたリノベーションを実施する

地域や時代による入居者のニーズを十分に調査せずにリノベーションした場合、思ったような入居率アップ効果が得られず、費用をかけた分だけマイナスになる可能性もあります。

事前に建物構造や法規制を確認する

アパートの構造などによっては、大幅な間取り変更や増築などのリノベーションができない場合があります。リノベーションを計画する際は、事前に建物の構造や法的制約を十分に確認しましょう。

古いアパート一棟をリフォーム・リノベーションする費用相場

アパート一棟のリフォーム・リノベーション費用は、建物の状況や規模、工事内容によって大きく異なります。

例えば、築年数26~30年程度の木造2階建て、住戸数6戸のアパートで、建物(外回り)+設備の計画修繕(リフォーム)を一度にすべて実施した場合、750~800万円程度の費用がかかります。

木造2階建て2LDK、6戸、築年数13年、延べ床288㎡アパートの主な計画修繕の費用相場は以下の通りです。

〈建物(外回り)〉

| 工事箇所 | 実施目安 | 費用相場 |

|---|---|---|

| 屋根・屋上(防水塗装) | 11~15年目、10年ごと | 35万円 |

| 外壁(塗装・シーリング打ち替え) | 11~15年目、10年ごと | 180~210万円 |

| 鉄部・非鉄部塗装 | 11~15年目、10年ごと | 14万円 |

| 日常修繕 | 毎年 | 10万円前後/年 |

〈設備〉

| 工事箇所 | 実施目安 | 費用相場 |

|---|---|---|

| 給湯・風呂釜(交換) | 10年ごと | 50万円 |

| エアコン(交換) | 10年ごと | 44万円 |

| 浴室設備(交換) | 15年ごと | 24万円 |

| キッチン(交換) | 15年ごと | 90万円 |

| 洗面化粧台 | 15年ごと | 42万円 |

| トイレ(交換) | 15年ごと | 60万円 |

| 日常修繕 | 毎年 | 3~4万円/年 |

※軽微な修理は随時かかります。数値は6戸(一棟)の費用です。

ただし、交換サイクルは設備の方が早いため、相続時点で水回り設備が交換済みの場合は、建物の外回りの修繕だけで済みます。

さらに、リノベーション(価値向上)を実施する場合は工事内容に応じた費用もプラスされます。

| リノベーション内容 | 費用目安 |

|---|---|

| 間取り変更 | 間仕切りをなくす程度なら1戸あたり10万前後から可能

ただし水回り移動などの大掛かりなものは1戸あたり数十~数百万になることも |

| 断熱リフォーム | (例)断熱等級3相当から省エネ基準(等級4)に適合させるためのリフォーム

約22~26万円/戸(新築の場合・規模によって変わる) |

上記のように、リフォームやリノベーションには多額の費用がかかるため、費用対効果の高い場所を見極めて実施することが重要です。

古いアパートのリフォーム、リノベーションは補助金を活用しよう

古いアパートのリフォームやリノベーションでは、以下のような国や自治体の補助金を活用できる場合があります。

| 補助金の名称 | 対象 | 補助上限額 |

|---|---|---|

| 子育てグリーン住宅支援事業 | 断熱改修やエコ住宅設備の設置などの省エネ改修+α | 60万円/戸 |

| 賃貸集合給湯省エネ2025事業 | 賃貸集合住宅に対する小型の省エネ型給湯器の導入 | 1台あたり最大10万円 |

| 子育て支援型共同住宅推進事業 | 事故防止や防犯対策、宅配ボックス設置など、子どもの安全や子育てしやすい住宅の新築・改修など | 工事費用の1/10または上限額(100万円/戸+500万円/棟)のうち小さい方 |

上記のように、省エネリフォームに対する補助金の他、子育て世帯向けの宅配ボックス設置などの補助金もあるので、上手に活用することで費用負担を軽減できます。

また、実施している自治体は限られますが、旧耐震アパートの耐震診断や耐震改修の補助金もあります。ご自身の地域で実施していれば、積極的に活用することをおすすめします。

(参考)

〈関連コラム〉

【2024-2025年】アパート新築・リフォームで使える補助金、税制優遇制度

リノベーション以外の古いアパート向け空室対策

リフォームやリノベーション以外に、以下のような古いアパート向けの空室対策もありますので参考にしてください。

- 入居者によるDIY可能な賃貸物件にする

- 「ペット可」物件にする

- 住宅セーフティネット制度に登録する(入居条件を緩和する)

〈関連コラム〉

空き家対策はDIY賃貸が正解?貸主側のメリットや注意点をチェック

②アパートを建て替えて経営を続ける

アパートを解体して建て替える方法は、デザインや間取り、設備、住宅性能などをすべて最新のものにできるため、入居率アップや家賃上昇につなげやすいメリットがあります。

また、解体して新築した建物には新たに減価償却期間が生まれるため、建て替え費用を経費として計上することで節税効果が得られます。

一方、アパートの建て替えには解体費も含めてまとまった費用がかかる点や、入居者がいる場合は立ち退き交渉が必要になるため、事前にしっかり計画を立てた上で進める必要があります。

アパートの建て替え費用の相場や立ち退き交渉の進め方は以下のコラムで詳しく解説していますので参考にしてください。

〈関連コラム〉

アパートの建て替えタイミング・築年数は?|建て替えの流れと費用相場、立ち退き交渉をスムーズに進めるコツも

アパートの建て替えを検討すべき築年数やタイミング

古いアパートをリノベーションするか、建て替えるかは、収益状況や建物状態、今後の運用計画などを踏まえて判断します。

〈古いアパートの建て替えを検討すべきタイミング〉

- 建物の老朽化が著しく、構造の安全性に問題がある場合

- 大規模な修繕やリノベーション費用が建て替え費用に近い場合

- 旧耐震基準のアパートで耐震改修費用が高額

また、アパートの減価償却期間が終了し節税効果が切れるタイミングで、建て替えを検討するのも1つの目安となります。

アパートローンの借入期間は減価償却期間を踏まえて設定することも多いため、相続時に残債が終了または少なくなっていることの多い築古アパートは建て替えが検討しやすくなります。

また、2025年現在は、省エネ性能の高いアパートを新築すれば「子育てグリーン住宅支援事業」の補助金(1戸あたり最大160万円)が利用できる可能性もありますので、建て替えの場合は積極的に活用をおすすめします。

(参考)子育てグリーン住宅支援事業HP|対象要件の詳細【賃貸住宅の新築】

古いアパートを賃貸物件として運用するのが難しい場合、空室や建物全体を別の用途に変えて有効活用する方法もあります。

古いアパートを他の用途で活用する方法は以下のようなものがあります。

| 活用方法 | 概要 |

|---|---|

| 民泊に転用する | 宿泊需要が高いエリアなら、賃貸より高い利回りが期待できる |

| 空室をレンタルスペースとして貸し出す | 会議室やパーティールーム、レンタルオフィス、コワーキングスペースなどの用途で貸し出す

時間貸しのため回転率が上がれば高い収益性も期待できる |

| トランクルーム(アパートの1階部分など) | レンタルスペース同様に需要があれば賃貸より高い利回りが期待でき、管理の労力が少ない |

| 託児所や保育所に転用する | 待機児童が多いなど、保育施設の需要が多いエリアで有効活用できる場合がある

地方公共団体(自治体)によっては、賃貸物件を保育所に改修する事業者に対し補助金を交付しているケースも |

| 建物を取り壊して駐車場にする | アパート経営と比べ収益性は低いが、少ないランニングコストで運用できる |

アパートを解体し更地にした場合の活用方法は以下のコラムも参考になりますのでごらんください。

〈関連コラム〉

相続空き地の活用方法14選|ビジネスアイデアや自治体との連携など解説

④売却する

古いアパートを相続したけれど、経営を引き継ぐ意思がない場合は、売却するのも1つの方法になります。

不動産は所持しているだけで毎年固定資産税がかかり、適切に管理する手間も必要なため、売却するなら早めに動き出すのがおすすめです。

古いアパートの売却を検討する判断基準

相続した古いアパートの売却を検討する場合、以下のようなポイントを判断基準にしましょう。

- 築年数が30年前後

- ローンの残債が売却価格を下回っている

- 減価償却期間が終了している(節税効果が切れている)

- 大規模修繕工事前(大きな支出が増えることが予想される)

- 相続してから物件の所有期間が5年を超えている(譲渡所得税の税率が下がる)

建物は築年数が30年を超えると一気に売値が下がるため、売却を検討するなら早めに不動産会社に相談しましょう。

早期売却のコツ

エリアや価格設定などにもよりますが、賃貸アパートは築年数が古くなるほど売れにくくなる傾向があります。古いアパートを早期売却するためのコツを紹介しますので参考にしてください。

適正な価格設定で売り出す

市場を踏まえた適正な価格設定であれば、早く売れる確率も高まります。早期成約を目指すなら、価格を市場よりやや低めに設定する方法も選択肢に入ります。

適切な売却方法を選ぶ

売却の早さを重視するなら、市場価格よりも価格は下がりますが、仲介ではなく不動産会社による買取を利用する方法もあります。

広告の工夫

家賃収入や入居率など投資家にとってのメリットや、エリアの将来性、購入後にリノベーションや用途変更が可能であることを提案するなど、適切にアピールポイントを伝えることで、売却の可能性を高められます。

最低限のリフォームをする

内装の痛みが激しい古いアパートは、現況のまま売るよりも、フローリングやクロス張替えなどのリフォームやクリーニングを実施することで、買主へ良い印象を与えて早期売却につながりやすくなります。

相続不動産の売却の流れや税金の計算、確定申告方法については以下のコラムで詳しく解説していますので参考にしてください。

〈関連コラム〉

相続した不動産を売却する流れ|税金や必要書類、相続人同士での分割方法も解説

相続した土地や家を売った時の確定申告|自分でする流れや必要書類、申告不要なケースを解説

⑤買い替えて賃貸経営を続ける

アパートを売却し、他の賃貸物件に買い替えることで経営を続ける方法もあります。賃貸経営を続けたいが、アパートの立地に難がある場合におすすめの方法です。

需要の多い立地の賃貸物件に買い替えることで、大幅な収入アップも期待できますが、必要資金も高額になるため、綿密な資金計画や買い替え後の事業計画が重要になります。

賃貸物件の買い替えの場合、条件を満たして「事業用の不動産買換え特例」が適用できれば、譲渡所得税を70~80%繰り延べできるため、売却益を手元に多く残せます。

事業用の不動産買換え特例の要件は以下のコラムで詳しく解説していますので合わせてお読みください。

〈関連コラム〉

事業用の不動産買換え特例のメリット・デメリット|要件を分かりやすく解説

ただし、特定事業用資産の買換え特例を適用したとしても、「かえって毎年払う所得税が高くなってしまった」ということも起こりうるため、専門家と共に検証と慎重な判断が必要です。

未来の財託では、収益物件の買い替えサポート実績が多数あります。税理士をはじめとするさまざまな士業の専門家とネットワークを形成しておりますので、安心してご相談ください。

買い替え事例の一部をホームページで公開していますので、チェックしてみてください。

まとめ

築年数の古いアパートを相続した場合、経営を続ける、売却する、他の用途に転用するなどの活用方法があります。

古いアパートは収益性の低下や修繕費が高額になりやすいなどの注意点がある一方で、減価償却期間が終了しており建て替えのハードルが低いというメリットもあります。

相続した古いアパートの経営を続ける場合は、立地や収支、ローン残高、大規模修繕の時期などを踏まえた上で、リノベーション、建て替え、転用など最適な対処法を検討しましょう。

古いアパートの経営を続けるべきか、売却するべきかはケースバイケースのため、賃貸経営や収益物件投資に詳しい、不動産の専門家に相談するのがおすすめです。

未来の財託では、アパートのオーナー様へ向けて、賃貸管理やリフォーム、リノベーションなどのご提案、売却や買い替えのサポートなどさまざまなケースに対応いたします。

築年数の古いアパートの相続や経営についてお悩みの方も、お気軽にご相談ください。

0120-210-341

0120-210-341